「社会課題の認知」科目群 / 「社会課題の認知ワークショップI」科目「合意形成のためのネゴシエーション」Day 1を2020年6月20日に、Day 2を2020年6月27日に行ないました。

•科目分類/Group of Course: 社会課題の認知 / Recognition of Social Issues

•科目名/Course: TAL.S505 社会課題の認知ワークショップI / Recognition of Social Issues Workshop I

•プログラム名/Program: 合意形成のためのネゴシエーション Day 2/ Negotiation Process for Consensus Building, Day 1

•ファシリテーター /Facilitator: 渡邊真由 立教大学 特任准教授 / Dr. Mayu Watanabe, Assistant professor, Rikkyo University

•開催日時/Date & Time: Day1; 20/Jun(Sat) 13:30-17:30, Day2; 27/Jun(Sat) 13:30-17:30

Day 1/Day 2ともに、オンラインコミュニケーションツールZOOMを用いて、立教大学特任准教授の渡邊真由先生をお招きしました。渡邊先生は、一橋大学AGL 3期生の卒業生で、我々の先輩です。AGL在学中に執筆された、「スタンフォード&ノースウエスタン大学教授の交渉戦略教室(講談社)」の翻訳もされています。「合意形成のための交渉プロセス」というテーマについてファシリテートして頂きました。講義の中、渡邊先生からは交渉のプロとして、様々な質問についても丁寧にご説明いただきました。リモートにも関わらず、Day 1/Day 2ともに、ToTAL所属生、および、本学のOPEN参加の学生が20名程度参加しました。

I: 本科目の目的:

「社会課題の認知ワークショップI」科目では、マクロ的視野からアプローチする方法論、また10-15年後の未来社会デザインを行う方法論等、解決案提示、合意形成、発案等の手法の引き出し拡大が、主要な目的です。加えて、多様な学生との交流を通し、ネットーワーク形成も目的となります。社会課題を、歴史、社会情勢、技術トレンド等の流れの中で捉え、多様な社会の中での合意形成方法論のうち、マクロ的手法、バッックキャスティング、強制発想などの手法の経験も願われています。

本「合意形成のためのネゴシエーション・プロセス」では、全2回のレクチャー&ロールプレイで構成するワークショップです。交渉 = コミュニケーションです。交渉を学ぶことで対話力を磨くことにつながります。交渉理論では体系的に対話を組み立てるアプローチを学びます。理論学習とロールプレイによる実践の繰り返しで交渉スキルが身につき、コミュニケーション力を養います。一対一の交渉プロセスは、多数当事者が関与する合意形成の基礎となります。

II. 内容:

1. Day 1(篠田泰成 物質理工学院 応用化学系原子核工学コース D1 ToTAL生)

(1) 概要:

まず、交渉(ネゴシエーション)の基本について学びました。ネゴシエーションとは、妥協、譲歩など様々な定義や考え方がありますが、「私が何かを得たいときには必ず行わなければならない」ものだと感じさせられました。「ある時に交渉をしなかった」ならば、例えば、長期的に見たときにどのような影響が起きてくるか?などを考える視点を常に持ち続けることが必要であると思います。

一方で、ネゴシエーションをするべきではない場面も存在します。例えば、①見込み利益よりもコストが高いとき、②得られる価値が小さい時、③交渉の準備ができていないときなどがあります。しかし、「なんとなく交渉をしたくない…という気持ちで避けるのは」、レクチャーを受けながら、もったいないと改めて感じました。以下が、レクチャーのポイントとなります。

・ 交渉の基礎理論(Basic Theory of Negotiation / Lecture)

交渉で最も重要なのは準備です。準備が交渉の成否を分けると言っても過言ではありません。なんとなく交渉を始めてしまうと相手のペースに巻き込まれたり、言いたいことが言えなくなったりすることもあるでしょう。交渉理論を学び、どうコミュニケーションを組み立てれば良いのかを考えます。コミュニケーションに苦手意識を持っている人には会話づくりの指針にもなるはずです。

・ 分配型交渉(Distributive Bargaining / Role simulation)

「交渉」と聞いたときに一般的にイメージされるのが分配型交渉です。限られたパイをどちらか一方が多く取る交渉方法でWin-Lose 型とも言われます。土地の売買交渉を題材にロールプレイを行い、実際の交渉を体感しました。

※ 他に、「統合型交渉」がありますが、2日目にロールプレイを行います。

(2) ロールプレイ:

交渉におけるレクチャーの後に、「分配型交渉」のロールプレイを2人1組で行いました。「交渉」とは「相互的なコミュニケーション」のプロセスであり、相手から何かを欲しい時、相手も何かを欲しい時に成立するという事を念頭に置きながら、交渉にチャレンジしていきました。そこで、自分のニーズだけを主張するのではなく、相手がなぜそれを希望しているのか?などの相手の事情を考えて、自分と相手の双方の目線に立つと、視点が変わるという事を実感しました。そもそも、交渉を開始していなければ、相手に対して表面的な理解だけで止まってしまい、深い事情や裏の目的などを知ることができません。レクチャーでの学びだけでなく、ロールプレイを通して、交渉を行うことの大切さも実感することが出来ると思います。

ロールプレイの後に、合意可能領域(ZOPA: Zone of Possible Agreement)、交渉の打ち切り点(BATNA: best alternative to negotiated agreement)、Aspiration(良い結果を得るための適度なゴール)、Anchoring(初期値に近い推定値に偏ること)など実際の交渉で必要な概念を教えて頂きました。ここで、BATNAは交渉を続けるか否かの時に設定する判断材料であり、これが無ければ感情的に負けて後々損をしてしまう可能性があります。また、アンカリングは自分が使用しているときはいい結果となるように設定できますが、相手が使用しているときはその効果を理解して注意しなければなりません。自分がアンカリングされている時は、客観的に調べて相手のアンカリングが機能しないようにする必要があります。これらを上手く使い分けることで良い交渉をすることが出来ます。

(3) ネゴシエーションスタイル:

ワークショップの最後に、自分のネゴシエーションスタイルの分析を行いました。主に、①Accommodating(人に合わせやすい)、②Avoiding(避ける・回避しやすい)、③Compromising(妥協しやすい)、④Competitive(競争的)、⑤Collaborative(協調的)の観点から分析を行い、最も点数の高い/最も点数の低い自分の交渉スタイルを知りました。その後、5つの中で最も点数の高かったグループに分けられ、ディスカッションを行いました。

(4) 意見・感想:

ここからは、当方の感想を述べさせていただきます。当方は、去年に引き続いて2回目の参加となりました。今回は、TAという立場で全体を俯瞰しながら、昨年学んだことも少しずつ思い出しながら感覚をつかんでいきました。交渉は、如何に自らの「思惑」に引き込むための重要なツールですが、ポイントは、この「思惑」を自分でどのように捉えているか、どれだけ目的がクリアになっているのか、がポイントかと思いました。今回の講義を通して、何となく面倒だとか、相手に嫌われたくないとかで、相手の「思惑」に乗せられて交渉をアボイドしてしまうことが、自分の「価値」を安売りしてしまう様に感じてもったいないと感じました。これから社会に出たときには、その「価値」は自分だけの価値ではなくなり、会社全体の業績の命運を左右する交渉の場面にも出くわすかもしれません。そのような時に交渉に慣れていると得をすることは自明の理でしょう。このワークショップを通して、交渉の考え方や進め方をレクチャーとロールプレイを交えながら実践的に学ぶことが出来ました。

ToTALで、リーダーシップは「リーダー」という役割を担う人に限らず、社会のなかで主体的に生きていく全ての人に必要な資質だと考えています。一方で、「リーダーシップ」のあり方は多様で正解はありません。ToTALが目指すのは、学生一人一人が「リーダーシップのタネ」と呼ぶ素養を育むことであります。そのタネの1つに、「自己と他者の違いを受け入れ、共に尊重し、よりよい社会のために協働できる」があります。本講義の中で、渡邊先生からご教授頂きました内容は、リーダーシップ教育院(ToTAL)に所属する私たちにとって、自分にとってのリーダーシップを考え、このタネを養う観点からもヒントとなる大変重要なお話であったと感じています。

交渉は、何度もトレーニングを行って、経験を積むことで身につくものであると改めて実感をしました。当方も一年ぶりに参加してみて新たに感じた視点もあり、学びが深い時間を過ごすことが出来ました。次回も機会がありましたら、今回参加された方も、もちろん初参加の方の参加大歓迎です。

(5) おわりに:

最後に、4時間という短い時間ではありましたが、渡邊先生には日常生活から大きな規模の問題まで実践できそうな交渉術など、語り尽くせない様々な内容を教えて頂きました。日本人学生と留学生が一定数参加していたことから、日本語と英語で通訳を交えながら丁寧に、わかりやすくご説明頂けました。

この場をお借りし、お忙しい中このような機会を提供してくださった渡邊真由先生に心よりお礼申し上げます。

2. Day 2(三星夏海 環境・社会理工学院融合理工学系原子核工学コース D1 Total生):

(1) 概要:

2020年6月27日(土)、立教大学法学部国際ビジネス法学科 渡邊真由特任准教授をお招きし、「合意形成のための交渉プロセス Day 2」をZOOMを使用したon-lineで行ないました。本プログラムは、6月20日(土)にDay1を行なっており、その際は、交渉のうちの分配型交渉(Distributive Bargaining)に焦点を当てましたが、今回のDay2では、統合型交渉(Integrative Bargaining)と仲裁(Mediation)にスポットを当て、2種類のロールプレイを通して理解を深めたのに加え、学生からの活発な意見提供・ディスカッションも行われました。ToTAL所属生に加え、OPEN生も含めて20名の参加がありました。

(2) Day2の流れ:

i. Day1の振り返り:

交渉と聞くと、勝ち負けを決めるように感じてしまいますが、交渉にも「分配型交渉」と「統合型交渉」の2パターンがあるそうです。オレンジを使った以下の説明は非常に分かり易かったです。

「分配型交渉」は1つのオレンジを二人のうちどちらか一方に与える、あるいは半分ずつ与える交渉であり、「統合型交渉」は二人のニーズを聞き出し、深掘りし、一方はオレンジの皮が欲しい(それでケーキを作りたいから)、一方はオレンジの実が欲しい(ジュースにするから)というニーズが判明すれば、皮と実を分けて分配すれば、二人の要求を同時に満たすことができる、という創造的な交渉を行えます。

また、1対1の当事者同士の直接交渉ではなく、仲介役(Mediator)を置き、仲介役が双方の意見・要望を汲み取りながら、当事者の接点を探る方法の仲裁(Mediation)を経験します。

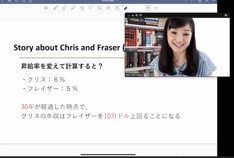

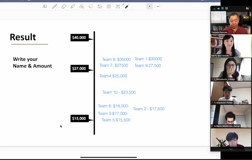

ii. ロールプレイ 1:Ted Wiley

このロールプレイでは、スポーツメーカーの事業開発副代表役と、バスケットボール選手のTed Wilyの代理人役に分かれ、広告契約に関する交渉を行いました。交渉に臨むにあたって、ZOPA*(合意可能領域)やBATNA**(合意に至らなかった場合の最善の選択肢)を念頭に入れて、交渉を開始しましたが、将来の選手として、また人としての成長を期待して契約金額を決めるという点が難しかったです。また、契約金額だけでなく、社会貢献活動といった非金銭的な条件も交渉条件に盛り込んだチームが多かったのが印象的でした。

ZOPA*: ある取引において、買い手が1300円以下で買おうとしていて、売り手が1200円以上で売ろうとしている場合、ZOPAは1200円〜1300円になります。

BATNA**: ある取引において、買い手が1300円以下で買おうとしていて、売り手が1200円以上で売ろうとしている場合、買い手のBATNAは1300円、売り手のBATNAは1200円となります。

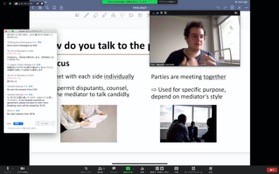

iii. ロールプレイ 2:Dirty Laundry

このロールプレイでは、被告(クリーニング店)役、原告(クリーニング店の顧客)役、及び、メディエーター(調停人)役に分かれて、賠償に関する交渉を行いました。この交渉では、調停人がいたことがこれまでのロールプレイと異なり、調停人にどのような情報を提供するかが交渉の鍵を握っていました。私は、被告側として取り組みましたが、被告が地域から信頼を得ているということが、思ったより調停人に響かなかったなと感じました 。

iv. “Mediation”とは

Mediator (調停人)がまず考えなければいけないのが、状況の把握とそれぞれの心情を理解することです。その上で、整理し、落ち着いた状態で両者を交渉に望ませなければなりません。「Dirty Laundry」のように激しく対立している二者のみが交渉をする場合、いがみ合いで終わりかねません。どちらの肩も持つことなく、客観的に交渉を進めてくれる仲介人は非常に重要であると実感しました。

(3) 全体を通して:

Day1で、自分自身の交渉スタイルである”Collaborative(協調的)”と同じ傾向を持つ学生との意見交換がありました。その中で、この”Collaborative(協調的)なスタイルを、創造的なスタイルと捉える人もいれば、譲歩的と捉える人もおり、自分の交渉スタイルの優れている点を伸ばすことが重要であると感じました。

Day2のロールプレイでは、Day1と違い”Mediator(調停人)”役の学生に状況を理解してもらうところから始まり、自分に不利にならないように情報を提供する点が難しく感じました。

2日間を通して、自分の交渉スタイルを把握し、事前準備をして備えること、また刻々と変わる交渉の流れに対応していくことが、交渉の成功に繋がるということを学びました。今回学んだことは、将来直面するあらゆる交渉で生かせると思います。

最後に、二日間にわたってファシリテーションいただいた渡邊真由先生に、感謝申し上げます。ありがとうございました。

以上

(報告者:篠田 泰成、ToTAL 1期生/三星夏海、ToTAL 2期生)