ToTAL生が履修する「多文化協働リーダーシップS」の授業は、留学生の日本語科目(上級)日本文化演習4:多文化協働」と合同で行いました。担当教員は小松翠先生で多文化間心理教育学や日本語教育のご専門です。小松先生は2017年に『日本人大学生のリーダーシップに関する認識について ―同文化集団・異文化集団の場合―』という論文で日本人大学生のリーダーシップ観は、「同文化集団のみに重要・緊急の状況における能力・態度・行動の認識が得られ、異文化集団のみに異文化間の協働活動における能力・態度の認識が得られた。」 ということを報告されており、リーダーシップについても造詣が深い先生でいらっしゃいます。

この授業は全7回で構成され、

・異文化間教育学や社会心理学の視点から、効果的な異文化接触を阻む問題と問題解決のための条件を理解する。

・留学生と日本人学生のディスカッションや協働体験を通し、多様な意見や価値観を実践的に学び、多文化協働のためのコミュニケーションスキルと日本語能力を身に付ける。

・多文化間コミュニケーションスキルとリーダーシップを身に付ける。

ことを目的に設定されています。

前半は日本における留学生の現状や異文化間・多文化間のコミュニケーションの理論について学びました。簡単に授業で扱ったトピックを一部、紹介致します。

・文化とはなにか?〜見える文化と見えない文化について〜

・異文化に適応するとはどういうことだろうか?〜Uカーブ仮説~

・なぜ、偏見が生じるのか?〜内集団と外集団、接触仮説について〜

・日本における留学生と、日本人の海外留学者数の現状について

代表的な研究について学びながら、クイズやディスカッションも交え、考えを深めることができました。

後半は授業で学んだことを活かして、「現代社会における多文化交流の問題と促進のための取り組み・偏見や差別とその低減・多文化共生に関連する問題」について少人数で日本人学生・留学生交えてのグループワークを行いました。グループワークでは、留学生が日本で体験したことや、身近な異文化交流の事例からそれぞれ問いを立て協働して調査、資料作成、発表を行いました。どのチームもよく話し合い、協力してグループワークをしていました。

■発表テーマ一覧:

・多文化共生の課題と多文化シーンにおけるコミュニケーション

・在日外国人に対する偏見や差別とその低減〜教育は解決策となるのか〜

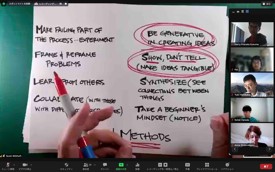

・仮想空間でのコミュニケーション〜遠隔交流は異文化交流を深められるか〜 等

授業の最後では、グループワークの振り返りと小松先生から総括として、「他者を知ろうとすることは自分を知るきっかけになります。ぜひ大学でたくさんの他者とふれあい、貴重な経験をされてください」とメッセージを頂きました。振り返りは単に振り返って反省をするだけではなく、日本語母語者ではない人と協働するときにどうしたらより円滑に萎縮させずにコミュニケーションが取れるか?という点や、もし次に研究発表をする機会があれば調査したい事項について考え、更に多文化協働への興味を深めました。実践の中でそれぞれの受講生が多文化間でのコミュニケーションやリーダーシップについて考えることができました。必ずしも英語でコミュニケーションを取ることが常に正しいわけではない(英語を学ぶことが即ち国際化であると単純化される問題点)ことや、身近な「マイクロアグレッション」についても気づきが得られました。これらの点はこの授業をきっかけに、ToTALでの普段の授業内でも意識して考え続けられると良いですね。

■受講生の感想

・授業を通して、多文化の中で協働する際の障壁やその解決方法を学ぶことができました。そのうえで、身近な環境について改めて考えるよい機会になり、多文化協働の難しさを実感しました。(E.Y.さん)

この授業は4Qにも開講される予定ですので、

・留学生と交流してみたい人

・異文化・多文化コミュニケーションに関心がある人

・グローバル・リーダーシップについて考えてみたい人

は是非受講してみてはいかがでしょうか?

■小松先生のインタビューも是非ご覧ください。

https://educ.titech.ac.jp/ila/news/2020_04/058946.html