ToTAL科目「プロフェッショナルと価値創造 A/C第5回:「インダストリー4.0に向けた製造業の取り組み」を2021年7月2日に、ZOOMで行いました。

・科目分類:社会課題の認知/Recognition of Social Issues

・科目名:プロフェッショナルと価値創造 A/C / Professionals & Value Creation A/C

・プログラム名:インダストリー4.0に向けた製造業の取り組み/A challenge by an electronics company for industry 4.0

・ゲストスピーカー:植原 昂、Panasonic

・開催日時:2021/7/2 9:00~11:00

Panasonicのソフトウェア戦略策定に従事されている植原さんから自身の体験を元に、「シリコンバレーで活動する人々の考え方」および「ソフトウエア」の2つに関してお話をして頂きました。植原さんはアメリカの大企業やスタートアップがひしめき合うシリコンバレーで生活をされています。今回は、そのシリコンバレーとZOOMで繋ぎ、話題提供いただき、学生とのディスカッションを行っていただきました。ToTAL学生はもちろん、OPEN参加の学生も加え、19名の学生が参加しました。

1.シリコンバレーで活動する人々の考え方:

- 失敗を喜ぶ

植原さんが出会ったシリコンバレーの人たちの多くは、過去の失敗を嬉しそうに話すそうです。彼らは失敗を恥じていません。目標を成し遂げるために失敗を経験することは当然と考えており、むしろ失敗をすることで課題が見つかり改善できることを喜んでいる、とのことです。

植原さんは、失敗を恥じない文化を形成できた理由として、多様な人種がシリコンバレーで生活していることが挙げられる、と説明します。異なる文化を背景に持つ人々と生活する場合には意見の相違が日常的に生まれるので、状況に合わせて行動や考え方を変化させる必要性が生まれます。それと同時に、ある人にとって失敗だとしても別の人から見ると失敗じゃないかもしれない。間違って当たり前、違って当然という前提も生まれるのです。一方でバラエティに乏しい日本では暗黙知が多い。意思疎通が比較的簡単だからこそ、やってはいけないことが多いという側面があります。暗黙知を意識して行動を止めてしまうのです。シリコンバレーの強みは、何でも挑戦しようという姿勢にあります。自動走行車が街中を走っているのもその一例です。盗難にあったらどうする、子供にぶつかったらどうする…自動配送を実現する上で考えられるリスクはたくさんあります。日本であればきっと許可が下りないでしょう。失敗を恐れて規制するのではなく、失敗を喜びながら良いアイデアを実現していくのがシリコンバレーの町と人々、というお話がありました。

- ビジネスの舞台を全世界に設定する

植原さんは、シリコンバレーで生まれるビジネスの顧客は常に全世界だと、お話を繋げます。一方で日本企業の多くは、顧客を日本国内に絞って事業を進めることが多いそうです。全世界に発信するためにまず国内で試してみるのと、国内への発信を目指した国内展開とでは意味が大きく異なります。ゴールが異なれば企業の成長スピードにも大きな差が生じます。

2.ソフトウェア:

- ソフトウェアの魅力

ソフトウェアの最大の魅力は、製品販売後もインターネットを通じて企業とユーザのやり取りが継続可能であるという点です。電気製品の企業は生産プロセスを効率化することを求め、物質を伴う製品は時間が経つことで価値を失ってしまいます。一方でIT企業は顧客からのフィードバックを回収してサービスを最適化することを求めるため、常に更新されるソフトウェアは時間が経つことで価値が上がります。今後は電気製品を取り扱う企業もソフトウェアをうまく活用することが求められており、ハードウェアとソフトウェアをうまく組み合わせた会社の例としてTeslaが挙げられます。Teslaは、全世界のユーザから得た情報を基に自動運転といった制御系のソフトウェアを常にアップデートして提供しています。また、自動運転機能を追加するといった製品のアップグレートを購入後に行うことも可能です。

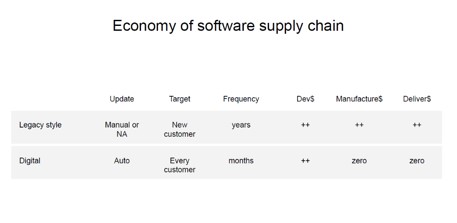

過去のスタイル(ハードウェア)とデジタル(ソフトウェア)の違い

- ソフトウェアを活用するための課題

日本国内の大手電気製品企業がTeslaの様にソフトウェアをうまく活用できていない理由のひとつとして、ソフトウェアの導入に関して組織の理解を得ることが難しい点が挙げられるそうです。原因は、ソフトウェアの実態に対して社内の共通認識の切り替えに時間がかかる点にあります。ハードウェアを扱う企業がソフトウェアの考え方を取り入れるためには、事業形態に関して大きな改革が必要となります。小さくとも成功事例を積み上げることで、徐々にメインストリームが切り替わっていきます。

<感想>

日本企業の課題について上述した内容から、時代の流れを感じ取って実態を理解したうえで物事を活用していくことが重要だということを学びました。ソフトウェアだけでなく、SDGsや持続可能な社会、ダイバーシティといった、耳障りの良い社会の流れは多く存在しますが、実際に活用するために必要な行動の中身に関しては理解できていないことが多いことに気づきました。時代の変化を示すキーワードとして知ってはいるけど詳しい実態を知らないが故に、生活に取り入れることができていないことって案外多いのではないでしょうか。もう一度、身の回りにあふれている様々なキーワードに関して理解を深め直し、自分の生活を見つめなおしてみようと思いました。

文責:神田海都(工学院機械系 ライフエンジニアリングコース 修士課程1年)