ToTAL科目「リーダーシップ・グループワーク基礎」対象のワークショップ「リーダーシップコアプログラム(第2回)」を2025年5月17日に行いました。

| ファシリテーター | 松崎由理 東京科学大学 リーダーシップ教育院 特任准教授 |

| 開催日時 | 2025年5月17日(土) 10:00–15:00 |

| 開催場所 | 大岡山キャンパス 南4号館202号室 |

内容紹介

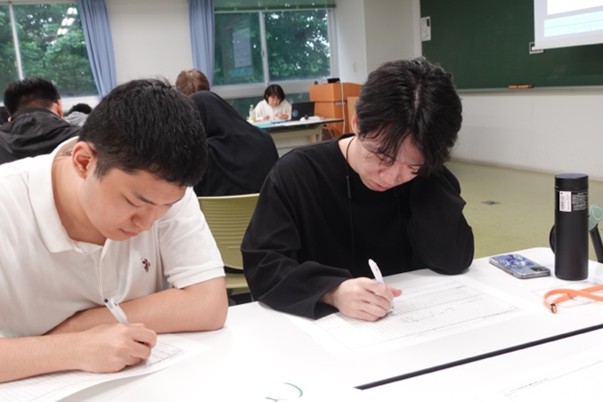

アクティビティ1:ライフラインエクササイズ(自分を知る)

■概要:ライフラインチャートと呼ばれるワークシートを用いて、まずは現在に至るまでのモチベーショングラフを描き、その背後にある出来事や価値観を自身で言語化しました。

■目的:

① 自分自身をふりかえり、人生の中のモチベーションの上下を可視化する。

② モチベーションが上昇、下降しているとき、何があったかを振り返る。

③ モチベーションの根源となっていることや価値観を言語化する。

■内容:小学校入学時から現在までのモチベーションの上下を可視化しました。その中で、モチベーションが急激に上下している、高く維持できている、もしくは低迷している時に、どんな出来事があったかを書き出しました。そして、書き出した出来事の共通点を探りながら、モチベーションがどこから湧いてきたのか(誰に触発されたのか、どのような価値観が背後にあるのかなど)を言語化しました。紙に書き出すことで、いまの自分を構成している経験や価値観が明確になり、過去の人生を追体験している実感がしました。

アクティビティ2:ライフラインチャートの相互インタビュー(共感的な傾聴を学び、実践する。)

■概要:聞き手が話し手の話題をきくときの態度について短い講義があり、どのような聴き方が理想かを学びました。その後、4〜5人グループで、アクティビティ1のワークシートの相互インタビューを行い、話し手、話し手と直接やりとりをするインタビュアー、話し手のストーリーをまとめる記録係の3役を経験し、共感的な傾聴を実践しました。

■目的:

① 傾聴にはいくつかの段階があり、その中で共感的な傾聴とその効果を学ぶ。

② インタビュアーや話し手の話題のふりかえりを通じて、共感的な傾聴を実践する。

③ 共感的な傾聴を通じて、話し手自身が気づいていない、新しい価値観を探る。

■内容:他者の話を聞くとき、特にその中でもその人自身について深く知るときに重要な共感的な傾聴について学びました。共感的な傾聴を実践するとき、インタビュアーの立場では、自身が話し手のストーリーを追体験しようとする、話し手の人生経験から見えてくる価値観をより深堀りしようとすることで、話し手の人生についてより深く知ることができました。全員の相互インタビューが終了した後で、全体で振り返りを行いましたが、半数ほどのメンバーがインタビューを通じて新しい発見があったと答えていました。自分自身がインタビュアーから質問を受けるだけでなく、他のメンバーとのやりとりを自身に置き換えるなどすることで、より発見の幅が広がったように感じました。

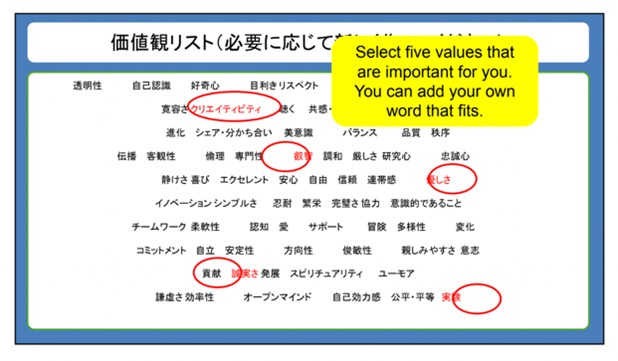

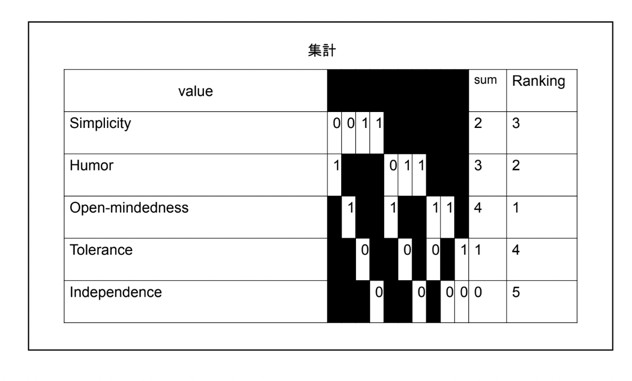

アクティビティ3:価値観の探索

■概要:膨大な価値観が記載されたリストから、アクティビティ1,2も関連づけつつ、自身が特に大切にしている価値観を選び、その優先順位づけを行いました。グループメンバーと優先順位づけした価値観の共有を行いました。

■目的:

① 自分自身が大切にしている価値観とその理由を整理する。

② 大切にしている価値観と普段の生活とのつながりを探る。

③ グループメンバーの間で価値観の共通点や相違点を探り、よりお互いを知る。

■内容:さまざまな価値観の中で、自身のモチベーションの源を思い出しながら、特に大切にしている価値観を5つ選びました。優先順位づけは、5つの価値観のうち、総当たり的に2つの価値観で「よりどちらを重視するか?」という視点で0または1をつけ、優先順位をつけました。2つの価値観で順位をつけるときや、メンバーに共有する前に、普段の行動を思い出すことで、自分自身がどんな人間なのか?の解像度をより上げることができました。また、メンバー同士の価値観やその判断基準を聞く中で、新しい考えが湧いてきたメンバーもいました。

感想

私自身、就職活動の時にも自分がどんな人かを知る目的でこれまでの人生を振り返りましたが、その時とは異なり、メンバー同士で自他とも価値観を深く知れたことで、自分自身の価値観の幅が広がりました。インタビューのときには、聞いた内容を自分の言葉で表現してみる、「なぜ?」を深堀りすることで、より相互理解が深まった印象を持ちました。この姿勢はお互いの共通認識を作っていく上でもとても重要で、人としてお互いを知るだけでなく、研究の議論をするとき、ひいては社会に出て誰かと共に仕事をしていく上でも大変役に立つ基礎を学べたと思います。

追記

今回は、自分自身とメンバーについて深く知ることがテーマだったこともあり、昼食の時間ではメンバー間やメンバーとTAとの間でも話が弾みました。学年の違うメンバー、TAの経験を聞くなかで、特に入学したての修士1年生にとっては、不安なことを相談したり、大学院生活について根掘り葉掘り聞いたり、関係構築をする絶好の機会だったと思います。私自身も、学内で年次が上がっていく中で、新しいつながりを作ることができ、とてもありがたかったです。この科目ではメンバー同士の距離も比較的近いので、大学院生活をお互いに支え合うメンタルサポーターを見つけたい人にとってもぜひおすすめしたいです。

報告者

環境・社会理工学院 D3、ToTAL第4期生 渡辺 佑