(*in Japanese only)

「リーダシップ・フォロワーシップ、合意形成」 科目群「リーダーシップ・グループワーク基礎 I<S>」科目「1-Day デザイン思考ワークショップ」を2020年7月4日に行いました。

•科目分類/Group of Course: リーダシップ、フォロワーシップ、合意形成 / Leadership, Followership and Consensus Building

•科目名/Course: TAL.W502-01 リーダーシップ・グループワーク基礎I <S> / Fundamental Group Work for Leadership I <S>

•プログラム名/Program: 「1-Dayデザイン思考ワークショプ」/ 1-Day Design Thinking Workshop

•ファシリテーター /Facilitator: 柏野尊徳 デザイン思考研究所/アイリーニ・マネジメント・スクール / Takanori Kashino, Design Thinking Lab./Eirene Management School

•開催日時/Date & Time: 4/Jul (Sat) 13:00-17:00

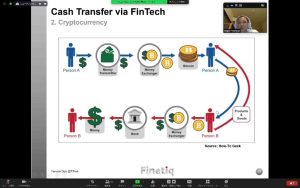

2020年7月4日、Zoomを使ったon-lineで、1-Dayデザイン思考ワークショップ(13:00 -17:00)を行いました。ファシリテーターとしてデザイン思考研究所/アイリーニ・マネジメント・スクールの柏野尊徳氏をお招きし、デザイン思考の基礎的な流れを学びました。参加者はToTAL所属生を中心に、学部1年生を含めたOPEN生を合わせて22人でした。個人ワーク、2人でのワーク、4-5人のグループグループを、テンポよく、スピーディに展開していただきました。

図 1 当日のタイムテーブル

1. デザイン思考とは:

デザイン思考とは課題発見・解決のプロセスの一種です。

「デザイン」を辞書では次のように書いてあります;「設計 図案 意匠 design」。

この記事を読んでくださっている方もこのように形や色を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか?

今回取り扱ったデザインはより広義の意味で「人のニーズを理解し、ニーズを満たすための手法」として扱いました。そしてその「デザイン」を生み出すための行動指針、思考法が「デザイン思考」なのです。

柏野さんによれば、デザイン思考の考え方を理解することで、これまでとは異なる視点や発想で成果を出せるようになる、とのことでした。

デザイン思考で、常に意識することが、大きく分けて二つあります。

a. 人間中心の思考…相手の立場に立って考えて問題抽出を行い、その課題に対する解決法を探ります。

b. 試行錯誤の連続…一つのアイデアを突き詰めるのではなく、いくつものアイデアの収束・発散から解決策を探ります。

今回はこれらを取り入れたアイデア創作のワークの一種を体感しました。

2. ワーク概要:

今回のワークのテーマは「より良い1日の提案」です。1日の生活の中での問題点を解決する提案を作成します。どんな人が、どのような問題を抱え、その問題の本質(課題)を洗い出し、その課題を解消する解決策の提案により、その人がどんな体験ができるかの提示をゴールとします。

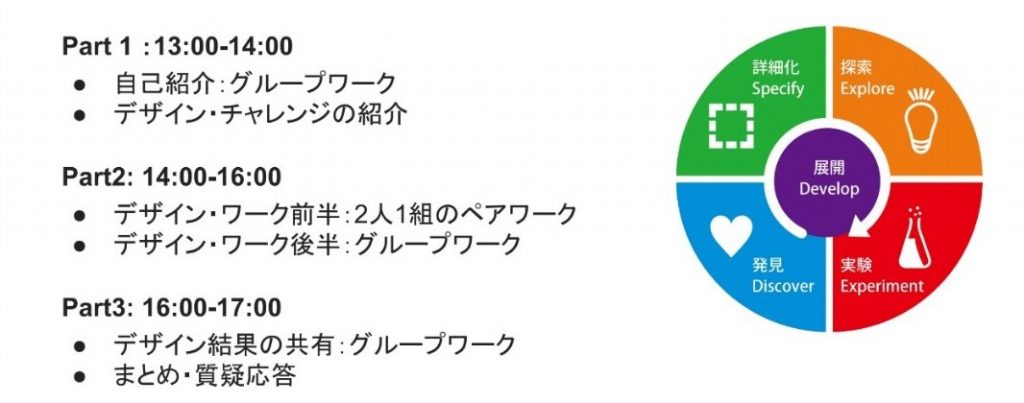

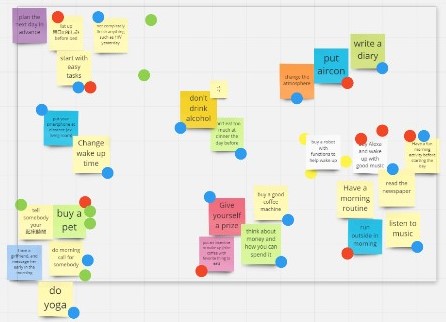

図 2 実際に書かれたカスタマージャーニーマップ

(1) 発見フェーズ

i. カスタマージャーニーマップ(個人ワーク:2min)

これは縦軸に感情の起伏、横軸に時間をとり、線の起伏にその時の出来事を書くというものです。これを書くことで改善すべき出来事(Y値が低くなっているところ)が目で見てわかるようになります。今回は「自分自身の昨日」を対象にこの図を書きました。

ii. ペア同士のインタビューによるエピソードの深堀り(ペアワーク:4min×2)

カスタマージャーニーマップで感情の値が低かったところに対してなぜ低かったのか、そのときどのような感情だったのか、誰といたか、などといった状況や感情をペアで聞き出しました。その中で感情が低くなってしまう所をどのようにして上げればいいのかの問題設定をしていきます。

(2) 詳細化フェーズ

iii. 課題の言語化(個人ワーク:3min)

ii. までに見つけ出した課題一つに対して「どうすれば、〇〇(相手の名前)が□□(動詞)できるようになるか?」という形で課題を機会に替えました。

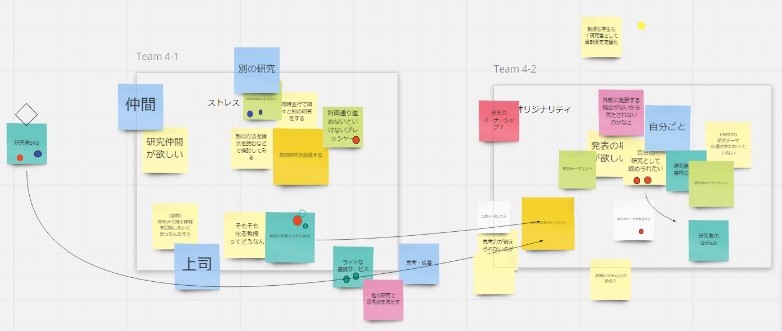

iv. チームでi. 〜iii. のワークの共有(チームワーク:18min)

チーム内4~5人で持ち寄った課題を発表し合い、チームで取り組む課題を一つに絞りました。この際、共感ができるか、アイデアが出てくるかという基準で決めました。

(3) 探索フェーズ

v. ブレインストーミング(チーム:8min)

iv.で設定した機会「どうすれば、〇〇(相手の名前)が□□(動詞)できるようになるか?」に対し、アイデアをチームで発散させます。この際大事なのは

a. 質より量:思い付きでOK

b. 簡潔に:言葉でスペースを埋めない

c. 共同作業:他人のアイデアに乗っかる

その後、アイデアを分類していきます。今回はZoomでの開催だったので図3のようなMiroというon-lineメモアプリ上で行いました。

vi. アイデアの選択(チーム:9min)

有用性、実現性、革新性の3軸で評価していき、うまく形になりそうなエピソードを選びます。

(4) 実験フェーズ

vii. スケッチによるプロトタイプ(チーム:15min)

viで選んだアイデアを具体的に形にしたスケッチを2~4個書いてチームで一つ選びます。

viii. アイデア共有とフィードバック(チーム:10min)

最初にインタビューをしたチームの人にプレゼンテーションをして、フィードバックをもらいました。

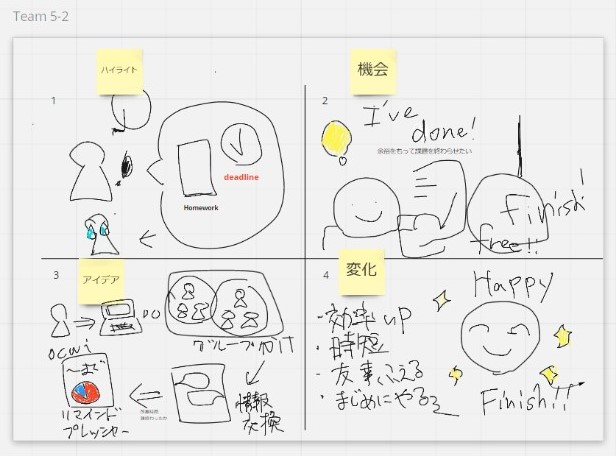

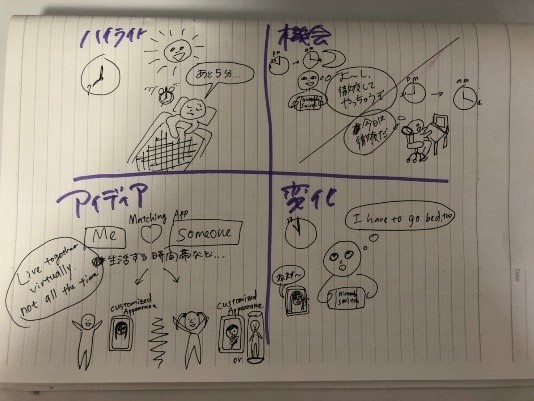

ix. ストーリー作りとシェア(チーム:10+3×6チームmin)

相手の一日のどこを、どう変えるアイデアなのかを四コマ漫画にして全体で共有しました。

図 4 ユーザー体験を表した四コマ漫画の様子

3. 感想・まとめ:

今回の「1-Dayデザイン思考」は4時間とは思えないほど頭を使った、濃密な時間でした。特にvi.のアイデアの収束では30を超えるアイデアの中から、議論して一つに絞らなくてはならかったのが大変でした。4人で意見が二分してしまい、その中でどっちとも「ユーザーニーズからずれてないか?」となって結果三つ目のアイデアを取るという個人では絶対にたどりつけないアイデアに行きついたのが印象的でした。

*他の人の感想

Aさん : 皆でbrainstormingすると様々な面白いアイデアが出てきた。一番楽しかったのはそれです。

Yさん : 顧客の状況を中心に、既存のツールでなぜ解決・実現できなかったのかを検討しながら、よりよい方法を考えていくやり方が、面白いと思いました

Cさん : Found the research diary application will be useful. Ideas come from the problem, problems come from hearing. Hearing is the beginning of innovation.

今回は初のZoom開催、しかも昨年は2日で行っていたデザイン思考を一日で行うというものでしたが、そんな中でもコレ欲しい!!と思えるアイデアがたくさん出てきたのは面白かったです。限られた時間の中で、それぞれのタスクの結果を出していく集中力が発揮できるものだと思いました。

また、デザイン思考の欠点としてそもそも「何がしたいか」が定まっていないとうまくいかない、アイデアが絞れないことが挙げられました。また、コア技術がすでにある場合は仮説の設定から入り、その検証をインタビューなどで行うといった応用法も質疑応答では話題に上がりました。また、柏野さんはデザイン思考についてこのように仰っていました。

「成功した人みんながやっていたことを言語化し、チームでできるようになったことが大きなところ(中略)(デザイン思考は)特殊な方法ではなく当たり前のことを整理し、他者に伝えやすくしたもの」

新しい価値創造の入り口がデザイン思考なのだと思いました。

図 5 ワークショップ参加者集合写真

(文責:桐原佑司 工学院機械系ライフエンジニアリングコース M1, ToTAL 3期生)