(in Japanese only.)

・ 科目分類:リーダーシップ・フォロワーシップ養成、合意形成

・ 科目名:TAL.W502 リーダーシップ・グループワーク基礎

・ プログラム名:Design Thinking for Your Creative Practice

・ 開催日時:Day 1: 16/Jan/2021 08:30-13:00

Day 2: 23/Jan/2021 08:30-13:00

Day 3: 24/Jan/2021 08:30-13:00

・ ファシリテーター:Thomas Both and David Janka (d.school, Stanford Univ.),

Scott Witthoft (The University of Texas at Austin)

プログラム内容

3日間を通じて数多くのアクティビティがありましたが、大きく以下のことが習得できるプログラムだったと思います。

・自分の考えを素早く人に伝える

・自分の視野を広げ、より多くの気づきを得る

・アイデアを深掘りし、提案の形へともっていく

・異なる視点を持つ仲間たちと協働する

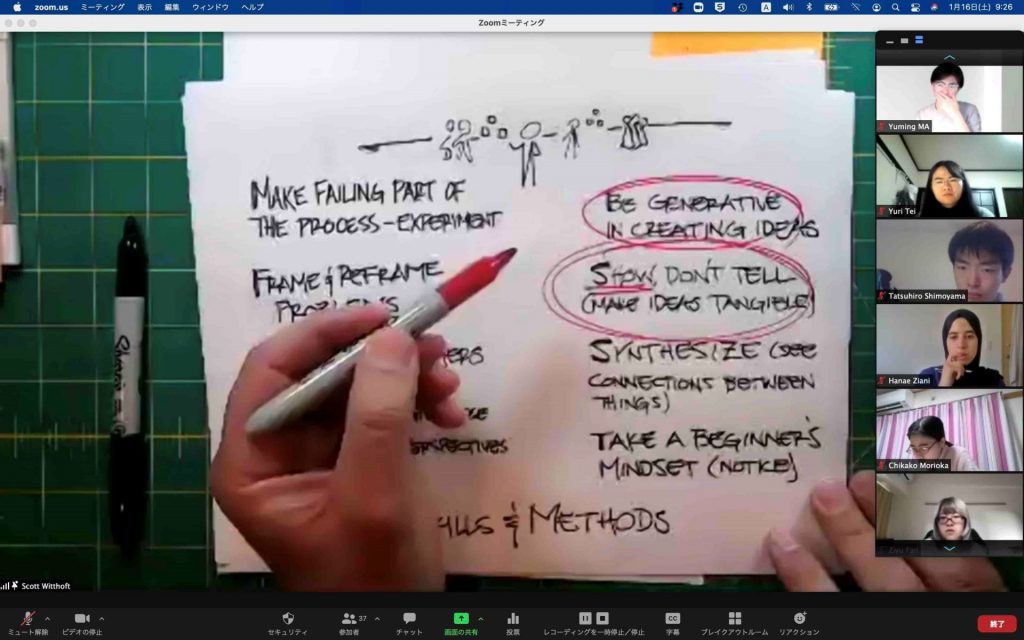

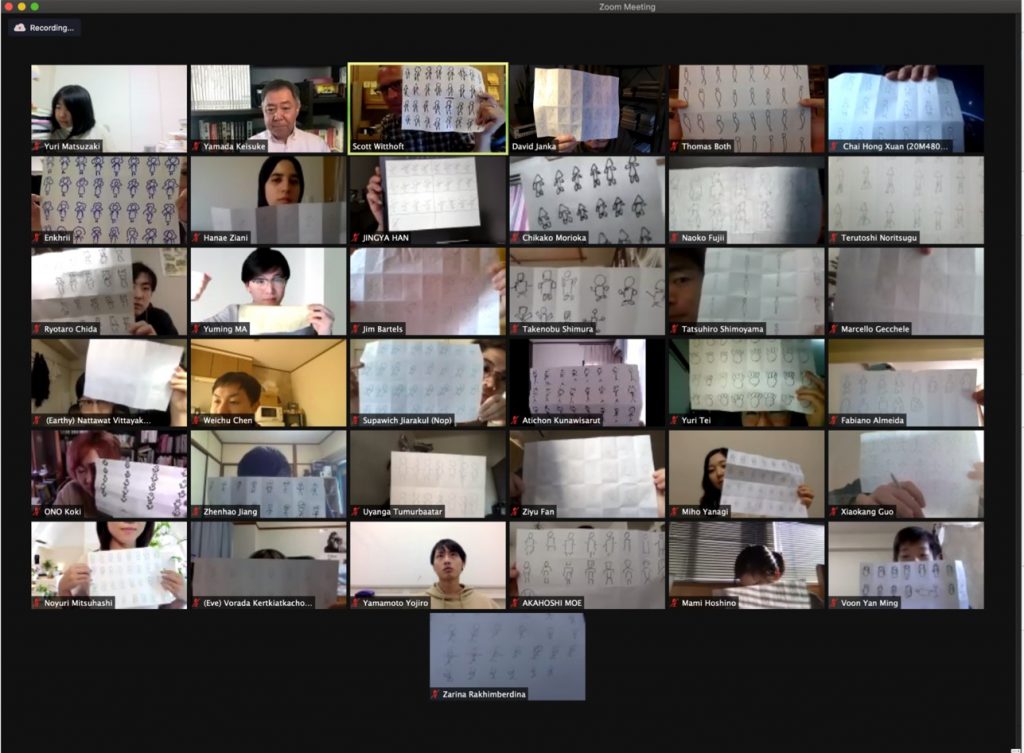

自分の考えを人に伝える

3日間を通して毎日、決められたテーマに対して短い制限時間(秒単位)でスケッチを描き、自分の頭の中に浮かんだアイデアを素早く効果的に相手へ伝えるためのトレーニングを行いました。本プログラムはグループワークや発表の場が多いため、限られた時間の中で、明確に自分の考えを伝えなくてはならない機会が数えきれないほどたくさんありました。ワークショップを通じて、相手に自分のアイデアを素早く、効果的に伝える力が鍛えられたと思います。

自分の視野を広げ、より多くの気づきを得る

アイデアを生み出す上で重要なスキルの一つである”初心者のような新鮮な視点で物事を観察する”ワークを行いました。レクチャーを受けて観察方法をインプットした後、1日目と2日目の間の1週間で、それぞれの学生が自分の好きな場所に一定時間滞在し、実践してきました。

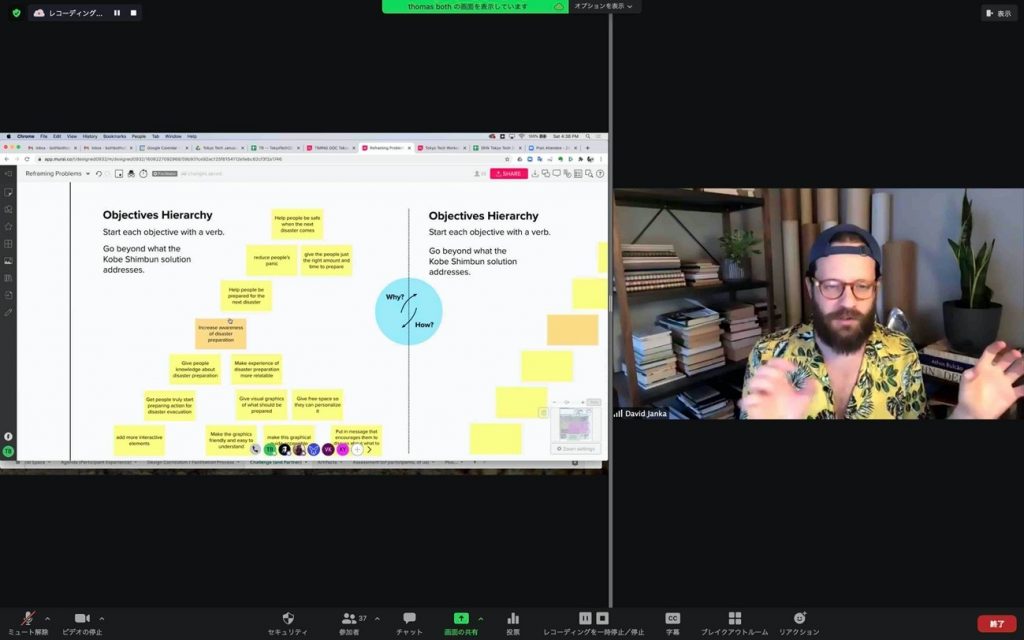

アイデアを深掘りし、提案の形へともっていく

2日目では上記の観察結果をグループの仲間と共有して、What/Why/Howと深掘りしたり、テーマに応じてグループ分けを行うことで、考えを深化していきました。最終的には観察結果から得られたアイデアをもとに提案の形までもっていきました。その他にも、自分が魅力的だと感じる物事を深掘りして日常品(バナナ)を使って広告をデザインしたり、既存の広告を見て、何が課題でこのようなデザインになったのかを考えたり、表面的なことではなく本質を考えるためのワークが多くありました。

異なる視点を持つ仲間たちと協働する

グループ内でよりアイデアが生まれやすくなるようなブレインストーミングの方法についてもレクチャーがありました。それ以外のワークも基本的にはグループで様々な意見を出し合って答えを出すスタイルだったため、3日間を通じて、何か目標に向かって仲間たちと協働する力がついたと思います。

感想・コメント

今回はオンライン実施のため自宅から参加しましたが、ファシリテーターの方々の工夫を凝らした進行や多様な参加メンバー、3日間を通して1度も日本語を話さないという環境から、まるで海外で対面のワークショップに参加しているような感覚でした。大学院生になってから、基本的に朝から夜まで研究室で過ごし、同じ専攻をしている学生としか関わることがありませんでしたが、本ワークショップに参加したことで、専攻もキャンパスも異なる東工大生、学外の学生や留学生とも仲良くなることができました(同じグループになったメンバーとはフェイスブックを交換し、ワークショップが終わってからもコミュニケーションをとっています)。ワークショップのプログラムが素晴らしいのはもちろんですが、多様な仲間と出会い協働する場としても最適です。私のようにToTAL登録生ではない学生も多く参加していました。少しでも参加を迷っている方は、まず応募してみることを是非ともおすすめします!

(文責: M1東工大環境社会理工学院建築系 OPEN参加)